就労継続支援

B型とは

ベネフィットは、障がいや難病があり現時点で一般企業に就職することが困難な方に、さまざま訓練や就労の機会を作り一般就労を目指していただいている事業所です。また、グループホームを運営し、障がいのある方の暮らしを支え、地域での自立を目指しています。

ベネフィットでは、最終目標を一般就労とし、各自にあったペースで次のステップを目指していただきます。

1 支援計画

支援員と一緒に現状を把握し、今後の就労、スキルアップに関する計画を作ります。

あなたに合ったステップからスタート!

2 施設内訓練

施設内のさまざまな作業に対応いただき、就労に向けて基礎的な労働習慣を身に付けていただきます。

3 施設内研修

施設内訓練に加え、ビジネスマナーやパソコン基本操作等、就労に向けて基礎的なスキルを身に付けます。

4 施設外実習

障がい者雇用を促進しているさまざまな企業にて職場体験実習を行います。

5 就労決定

最大6カ月間の施設外実習を通して、一般就労を目指します。一般就労が決定すると、職場での定着のため、6カ月間の定着支援を行います。

実務訓練の内容

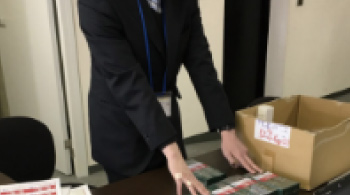

化粧品の封入・封緘業務

高級化粧品の商品の袋詰め、梱包作業

軽作業を通して、作業への集中力と正確性を身に付けます。

アンケートのデータ入力業務

不動産の顧客アンケート専用ツールへのデータ入力作業を通して、PCのタイピングや基本的な操作方法を身に付けます。

不動産物件のWEBアップロード業務

不動産賃貸物件の間取りや写真、最寄駅情報等の詳細情報のWEBサイトへの書き込み、アップロード作業などを通し、データ入力のスキルだけでなく、専用ツールの使用方法や、物件のPR方法等、専門的なノウハウが身に付きます。

ベネフィットでの作業は実務が多く、お客さまから受注する仕事が主ですので、確実にできる作業からはじめ、各自の将来像に合わせながら、さまざまな作業を体験していただき、皆さんにあった仕事を見つけていただくことを目指しています。

入所までの流れ

1

見学・面談

まずは、ベネフィットにいらしてください。

どのような場所か、どのような方が働いているか、ご確認いただき、支援員と通所にあたって不安な事などを相談して解決していきましょう。

2

体験利用

(約1週間)

実際にベネフィットでの支援や、実務作業があなたに合うか試していただき、実感していただく事ができます。

3

利用申請・

認定調査

お住まいの市区町村(障害福祉管轄局)へ利用申請

※ベネフィットが、地域の相談支援事業所など関連機関と一緒にサポートいたします。

※市区町村からの各種ヒアリング調査などがございます。

4

サービス等

利用計画案

の提出

お住まいの市区町村へ、地域の相談支援事業所等のサポートを受けながら、ご本人(または代理の方)と一緒に個別の支援計画書を制作します。

※スタッフと一緒に行います。

※入所決定の証明となります。

5

支給決定

市区町村より支給決定・交付

6

利用契約

いよいよ利用スタートです。

ご家族の声

気持ち良く目覚め、本日も出かける場所があるありがたさ

ベネフィット青山 利用者保護者

「通いたい。働きたい。」という思いがあっても受け入れ先がなければ、実感できません。

ベネフィットで繰り広げられる出来事を自分事としてとらえ、時には参考とさせていただいたり、時には反面教師とさせていただいたりと素晴らしい社会勉強の場となっているようです。

集団の中に入ることで、家では感じることのない緊張感を持つことができます。これは親や家族だけでは味合わせることのできないことです。

「また明日も頑張りたい」という気持ちになれるということは、そのような環境があるからだと思います。そういう思いにさせてくれているベネフィットメンバーの皆さまやスタッフの方々のお陰だと感謝の気持ちでいっぱいです。

これからも本人が意欲的に過ごしていけるよう、サポートしてくださっているスタッフの皆さまと気持ちを共有していきながら、家庭では家庭で取り組めることを実践し、見守っていきたいと思っております。

対象者は?

就労継続支援B型事業所をご利用していただける対象者は、以下のいずれかに該当する方々です。

- 就労経験がある方で、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難な方

- 50歳に達している、または障害基礎年金1級受給者

- 上記に該当しない方で、就労移行支援事業所などから、就労面で課題があり、就労継続支援B型の利用が適当と判断された方。

まずは、ご相談ください。

利用料金は?

■障害福祉サービスの自己負担

障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定されております。原則はサービスの提供に要した費用の1割負担となりますが、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、下記上限額以上の負担はございません。

| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |

| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |

| 低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |

| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)。 |

9,300円 |

| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。

(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。

(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

| 種別 | 世帯の範囲 |

| 18歳以上の障がい者 (施設に入所する18、19歳を除く) |

障がいのある方とその配偶者 |

| 障がい児 (施設に入所する18,19歳を含む) |

保護者の属する住民基本台帳での世帯 |